《新青年》:馬克思主義法學在中國的啟蒙陣地

“中國共產黨人法治初心”系列報道(七)

文 | 法治周末記者 戴蕾蕾 張貴志

發自上海

責任編輯 | 張貴志

這里,是宣傳馬克思主義的主陣地——《新青年》編輯部,以陳獨秀為代表的先進知識分子在這里出版刊物,翻譯馬克思主義著作,推動馬克思主義向全國傳播。

這里,是第一個中國共產黨早期組織的誕生地,在此提出了“按照共產主義者的理想,創造一個新社會”的革命目標,推動各地共產黨早期組織建立。

這里,是中國社會主義青年團的孵化地,為黨儲備了年輕有為的后備力量。

這里,更是中國共產黨第一次全國代表大會的發起地。

這里見證了中國共產黨醞釀建立的過程,既是《新青年》雜志辦刊地,也是中國共產黨發起組成立地、中共中央局辦公地。

“1920年,節奏非常快,關于成立中國共產黨的孕育、籌備工作,幾乎都在這棟樓內發生。”上海市黃浦區委黨史研究室主任張健表示。

杭州師范大學沈鈞儒法學院院長、華東政法大學教授郝鐵川告訴法治周末記者,如果要了解中國共產黨法治思想的演進,一定要去了解《新青年》雜志。

革命火種

從上海市黃浦區雁蕩路路口沿著高大茂盛的梧桐樹道往西走約一百米,穿過一個個風格迥異的小店櫥窗,就到了南昌路100弄。

再往里走,老式里弄的煙火氣撲面而來,而就在法治周末記者移步抬頭的瞬間,一塊“中國共產黨發起組成立地(《新青年》編輯部)舊址”的銘牌赫然映入眼簾,這里就是南昌路100弄2號。

這是一幢磚木結構兩層樓的舊式石庫門里弄,一正一廂,坐北朝南,獨門獨戶,建筑面積約168平方米。

從這里出發不出幾分鐘,就能到達新漁陽里,翻過幾條街,又是中共一大會址,這是早年上海進步青年最活躍的活動半徑。

1920年初,《新青年》編輯部隨同陳獨秀來滬遷入漁陽里2號(今南昌路100弄2號)。

《新青年》雜志,是一本在20世紀20年代中國具有影響力的革命雜志,它的創刊揭開了新文化運動的序幕,為馬克思主義在中國的傳播和五四愛國運動的爆發奠定了思想基礎。

黨史專家、原中央文獻研究室副秘書長、電視劇《覺醒年代》編劇龍平平公開表示:“沒有《新青年》,就沒有中國共產黨。幾乎所有早期的共產黨人,都是因為《新青年》最后選擇了馬克思主義。它是一盞明燈,它是一面旗幟,它把中國最進步的人士給點亮了。”

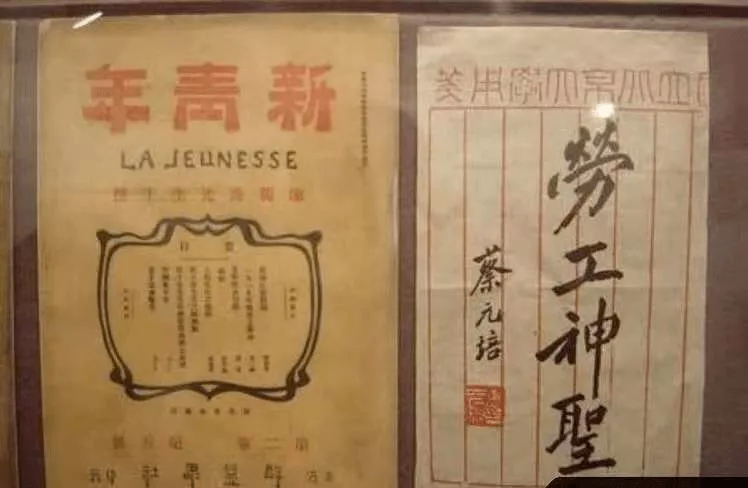

北京大學校長蔡元培為1920年5月1日出版的《新青年》 “勞動節紀念號”題詞“勞工神圣”。

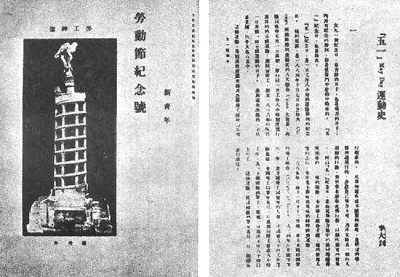

1920年5月1日,《新青年》第七卷第六號出版“勞動節紀念號”,400頁的厚厚專刊封面是羅丹的名畫《勞工神圣》,中國近代革命的先行者孫中山先生為之題詞“天下為公”,北京大學校長蔡元培在扉頁上題詞 “勞工神圣”,中國馬克思主義法學開拓者之一的李大釗在上面發表了《“五一”運動史》,陳獨秀發表了《上海厚生紗廠湖南女工問題》,這些推進工人運動、維護工人權益的文章在讀者中引起較大轟動。

李大釗在《“五一”運動史》這篇文章中介紹了國際勞動節的由來及歐美工人為實現八小時工作制的斗爭史,并希望中國工人也把“五一”看成是一個覺醒的日子。文中說:“大凡一個紀念日,是吉祥的日子,也是痛苦的日子,因為可紀念的勝利,都是從奮斗中悲劇中得來的。”

這一年的5月1日,北京、上海、廣州、九江、唐山等各工業城市的工人群眾浩浩蕩蕩地走上街頭,舉行了聲勢浩大的游行集會。

1920年5月1日,《新青年》出版的400頁厚厚的專刊“勞動節紀念號”。

就這樣, 李大釗在黨成立前后, 利用節日紀念等形式, 在工人群眾中做了大量的工作, 積極利用紀念活動啟發工人階級的覺悟, 推進了工人運動和其他革命運動的發展。

解放軍后勤學院教授邵維正表示,第一個勞動節,實際上就是把馬克思主義的一些工人階級爭取解放的思想,和中國工人運動結合起來,它的意義是非常重大的。

“為中國共產黨的成立奠定了重要基礎”

也就是在這一年(1920年)的5月,馬克思主義研究會在此成立,吸引了彼時一大批有共產主義覺悟和信仰的年輕人加入。

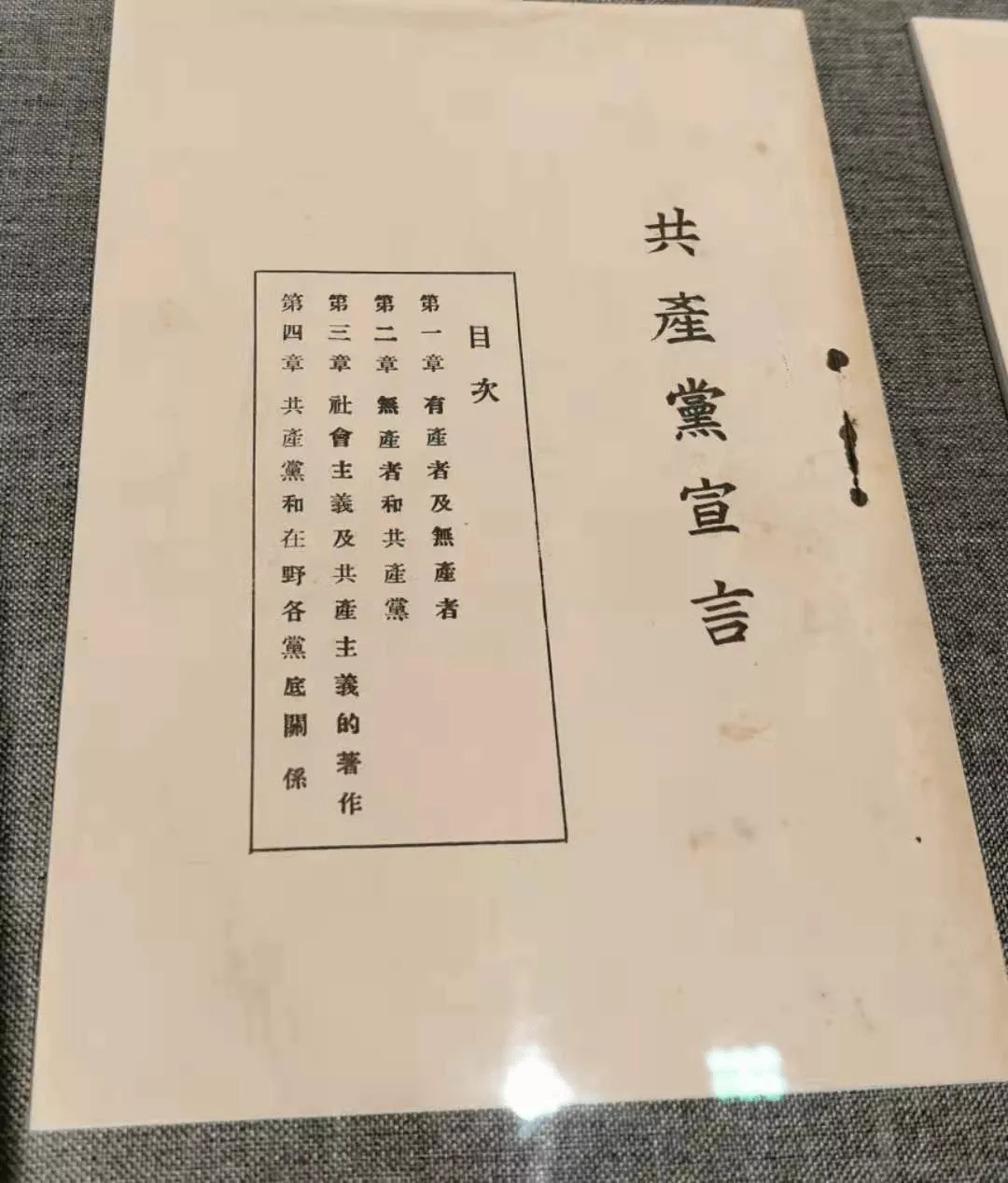

1920年6月27日,“夜,望道叫我明天送他所譯的《共產黨宣言》到獨秀家去。”6月28日,“九點到獨秀家,將望道譯的《共產黨宣言》交給他,我們說些譯書的事。” 同年8月,《共產黨宣言》首部中文全譯本正式出版發行。

——上述記錄,出自《俞秀松日記》。

中共上海發起組的成員,中共最早的黨員之一俞秀松在日記中提到的“獨秀家”,就是現在的南昌路100弄2號《新青年》編輯部舊址所在地。而陳望道先生翻譯的《共產黨宣言》中文全譯本也正是在此處出版的。

早期的《共產黨宣言》譯本。

武漢大學法學院教授李龍在其《<共產黨宣言>中的法律思想》一文中指出,《共產黨宣言》是馬克思主義誕生的重要標志,其中蘊含的法律思想標志著馬克思主義法學的成熟。作為歷史唯物主義法學的系統的綱領性文件,《共產黨宣言》揭示與論證了法的本質,提出并論證了無產階級民主與法的關系,指出了無產階級運用資產階級法律進行合法階級斗爭的道路,展現出先進的人權思想觀念。

1920年8月,中國共產黨發起組在此正式成立,成為當時國內最早成立的共產黨早期組織。發起組在這里提出了“按照共產主義者的理想,創造一個新社會”的革命目標,推動了各地共產黨早期組織的建立。

事實上,共產黨發起組的工作覆蓋不僅僅局限在上海區域,在其推動下,全國各地紛紛成立了共產黨早期組織,而發起組則派人指導,在全國各地做了大量的馬克思主義宣傳工作。

當時,《新青年》編輯部是中國社會主義青年團的孵化地,為黨儲備了一批年輕有為的后備力量。

從1920年9月1日出版的《新青年》第八卷第一號起,《新青年》就已經成為上海共產主義小組的機關刊物,1920年下半年到1921年7月中國共產黨成立之前,《新青年》刊登的關于馬克思主義、十月革命和中國工人運動的文章多達130多篇,成為宣傳馬克思主義思想的重要陣地。

“這些工作,為中國共產黨的成立奠定了重要基礎。”張健介紹說。

中國共產主義運動的中心

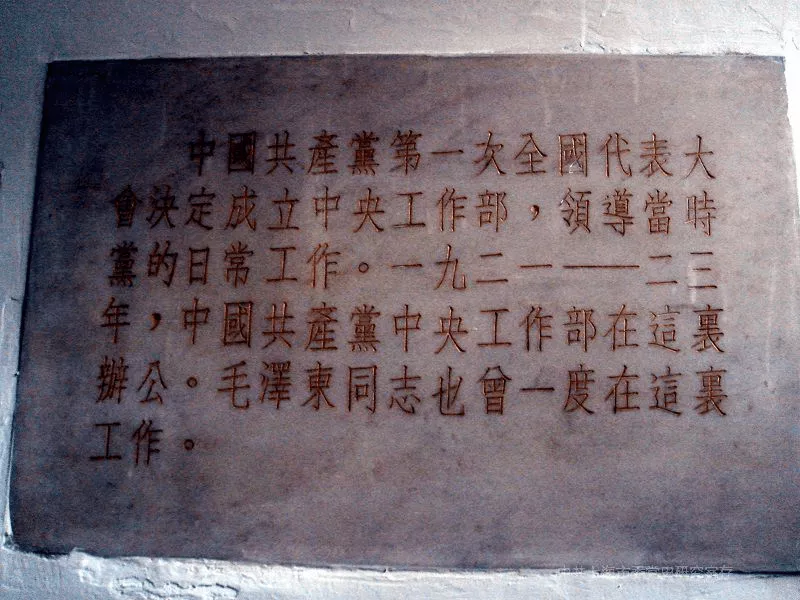

1921年6月初,經陳獨秀、李大釗書信商議決定在上海召開中國共產黨第一次全國代表大會(以下簡稱中共一大)。1921年7月,中共一大召開之后的一年多時間里,《新青年》編輯部作為中共中央局機關,成為了當時中國共產主義運動的中心。直至1922年9月,陳獨秀搬離此處。

當時的中國共產黨中央工作部在這里辦公。

李龍在《馬克思主義法學中國化的百年歷史回顧與時代展望》一文中,將1921年—1927年稱為馬克思主義法學在中國的啟蒙階段。

他在文中指出,中國共產黨的成立,為馬克思主義法學在中國的廣泛傳播和應用奠定了堅實的政治基礎。自誕生之日起,中國共產黨就將馬克思主義法學的基本原理與中國革命實踐相結合,開啟了馬克思主義法學中國化的歷史進程。

1921年9月,陳獨秀由廣州回到上海,主持中共中央工作,《新青年》再次遷回上海。10月4日下午,法租界巡捕房查抄《新青年》編輯部,陳獨秀等人慘遭拘押,經馬林、孫中山等營救后被保釋。經此,《新青年》一度停頓。

隨著新文化統一戰線的逐步分化,《新青年》雜志于1922年7月休刊,1923年6月恢復出版并改為季刊,成為中共中央正式理論性機關刊物。

1925年4月起《新青年》出不定期刊,共出5期,1926年7月徹底停刊。后期的《新青年》介紹了大量馬列主義著作和國際無產階級革命運動的經驗。

中國人民大學教授齊鵬飛在《文物價值和史料價值俱珍的重要歷史文獻——中國人民大學博物館館藏“陳獨秀等致胡適信札”芻議》中提到;“《新青年》從一個綜合性的同人文化雜志,嬗變為中共中央的一個理論性機關刊物,是新文化運動史、五四運動史、馬克思主義傳播史和中國共產黨創建史上的一個頗耐人尋味的標志性事件。”

END

視覺編輯 | 王碩 朱雨晨

戳這里為我加顆小星星????

“堅持把馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合 馬克思主義

“堅持把馬克思主義基本原理

同中華優秀傳統文化相結合

——賀麟哲學思想的當代價值”

專家研討會側記

2021年9月2日,“賀麟哲學思想的當代價值專家研討會”在賀麟先生的故鄉——金堂縣五鳳鎮熱烈召開。近百名參會領導、專家及嘉賓齊聚賀麟故居紀念館,共饗思想盛宴,盡展哲學魅力。

四川省委省政府決策咨詢委員會副主任,四川省社會科學院教授、博士生導師, 成都市社科聯主席 李后強,四川省社會科學院副院長、編審胡學舉,成都市社科院黨組書記、院長姚凱,四川省社會科學學科帶頭人、四川省社科院研究員、四川省歷史學會會長、四川省社科院重點學科巴蜀文化學首席專家譚繼和,西南民族大學文學院教授祈和輝,四川師范大學首席教授、博士生導師蔡方鹿,電子科技大學馬克思主義教育學院教授、博士生導師王讓新,四川師范大學文化教育高等研究院教授唐代興,四川師范大學教授李北東,西南石油大學馬克思主義學院教授、四川省社會科學院研究員文興吾,四川省社科院馬克思主義學院常務副院長、研究員曾敏,四川省社會科學院哲學與文化研究所所長、副研究員鄧真,四川省社科院哲學與文化研究所副研究員哲學博士陳云等專家學者近百余人出席會議。 中共金堂縣委書記鐘靜遠、中共金堂縣委宣傳部長高齊強對本次活動高度重視,會前專程拜訪了專家組全體成員,并對本次研討會的舉辦表示熱烈祝賀。 會議開幕式由賀麟故居負責人、四川省委省政府決策咨詢委員會委員、省社科院特約研究員賀杰主持。

本次會議的主題為“堅持把馬克思主義基本原理同中華優秀傳統文化相結合——賀麟哲學思想的當代價值”。習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話中強調,在新的征程上,我們必須“堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合”。這“兩個結合”表述是思想和理論上的重大突破,是馬克思主義中國化的最新成果,是21世紀中國馬克思主義的最新發展,是新時代中華民族在迎接“強起來”偉大飛躍進程中的又一次深刻覺醒,是以習近平同志為代表的當代中國共產黨人不斷推進馬克思主義中國化的一個偉大創造,為新時代繼續推進馬克思主義中國化指明了方向和路徑,為推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展提出了要求和遵循,必將為中華民族偉大復興、人類命運共同體構建貢獻磅礴強勁的思想偉力,具有重大而深遠的意義。

研討會由四川省社會科學院副院長、編審胡學舉主持,參會嘉賓代表、藍海文旅集團董事長徐光致辭并祝大會圓滿成功,金堂縣政協副主席張立誠代表金堂縣人民政府向參會的各位嘉賓表示熱烈歡迎。四川省委省政府決策咨詢委員會副主任、成都市社科聯主席、四川省社會科學院教授、博士生導師李后強作主旨發言。他認為,賀麟的哲學思想和文化觀,具有重要的當代價值。一是關于中西方文化互鑒的觀點對于推進“一帶一路”文化建設具有重要參考價值。二是關于文化現代化的觀點對于發展文創產業具有重要意義。三是關于知行合一的觀點對于守正創新和改進學風具有重要啟示,四是關于文化哲學的觀點對于實現馬克思主義基本原理與中華優秀傳統文化的結合具有很強的啟迪意義。

成都市社科院黨組書記、院長姚凱發言指出,“融合聚變才能獲得強大生命力,本次研討會的舉辦極富意義。”

四川省社會科學院哲學與文化研究所所長、副研究員鄧真做總結發言。他表示,非常認同參加研討會的各位專家學者的意見建議,應努力把金堂中國哲學小鎮打造成“兩個結合”的一流研究基地;堅持以學術為核,搞好學術基地、文創基地、教育基地、傳播基地建設,爭取出一流人才、一流成果;努力辦好家風學院、青年哲學論壇,培養更多優秀哲學家、社會科學專家。

來源:四川省地方志工作辦公室

作者:李 眾 鐘華山 刁覺民 成都賀麟紀念館

踐行馬克思主義新聞觀 培養卓越新聞傳播人才 馬克思主義

2019年7月10日至7月18日期間,西北政法大學卓越新聞傳媒人才培養創新實踐班的部分學生在新聞傳播學院教師的帶領下組成15人團隊赴延安開展“陜公尋根——青年學子紅色筑夢之旅”主題實踐教學活動。在為期9天的行程中,同學們走訪了多處紅色文化教育基地及我校前身陜北公學與西北人民革命大學舊址,深入考察了黨在延安時期的新聞事業以及西北政法大學光榮革命傳統與紅色基因的傳承,梳理了西北政法大學新聞教育的發展脈絡。同學們在實踐中加深了對于馬克思主義新聞觀的了解,拓展所思,檢驗所學。

黨的新聞輿論工作是治國理政、定國安邦的大事。新聞傳播教育在新時期面臨新的挑戰與機遇。我校積極響應“卓越新聞傳播人才教育培養計劃2.0”要求,于2019年3月創辦了“卓越法新復合型人才培養創新實班”與“卓越新聞傳媒人才培養創新實踐班”。在新聞人才培養過程中,強調理論聯系實際,通過聯合培養、國際化課程、項目教學等方式將前沿理論課程與實踐教學活動相結合,切實提升人才培養質量。堅持馬克思主義新聞觀是培養造就卓越新聞傳播人才的重中之重。本次活動作為卓越人才班暑期實踐環節的重要組成部分,通過參觀考察、文獻整理、調研活動與媒體產品制作等方式切實加深了同學們對國情社情與我國新聞輿論事業發展情況的了解。

圖為學院師生在延安新聞紀念館參觀考察

在對全國唯一的新聞專題紀念館——延安新聞紀念館參觀期間,同學們瀏覽了大量詳實生動的圖文史料,對延安時期的新華通訊社、黨報事業、出版事業、人民廣電事業發展情況以及杰出報人的事跡進行了系統了解。同學們表示,服務廣大人民群眾是黨新聞事業發展的根基,通過展覽可以發現,即使在任務最艱巨的時期,延安各報刊種類也十分多樣。這些內容貼合實際生活、形式豐富多樣的報紙對革命事業的順利發展起到了推動作用,這讓我們對黨新聞事業發展的群眾性原則有了更切實的體會。

圖為學院師生在延安革命紀念館考察調研

圖為實踐班學生拍攝素材

實踐團隊隨后在棗園、王家坪、楊家嶺革命舊址、延安革命紀念館及四八烈士陵園等地進行了考察調研。在參觀學習的過程中,同學們也圍繞紅色文化發展這一主題進行了問卷調查與針對性訪談,提升了創新實踐能力。從長征的落腳點到解放戰爭的起點,各類珍貴的文獻資料生動地再現了革命時期的人們的精神面貌,堅定了同學們傳承和弘揚以延安精神為代表的紅色文化的信念。

圖為學院師生與延安大學、浙江大學師生合影

高素質的新聞傳播人才要想講好中國故事,家國情懷不可或缺。這次暑期實踐對于馬克思主義新聞觀現場教學、實踐教學的嘗試,正是瞄準這一點。在“尋根之路”上,探尋歷史、傳承精神;在社會 實踐里,增強青年學子的責任感與使命感;在專業實踐 中,不斷摸索卓越新聞傳播人才培養的新模式。在延安大學校史館參觀結束后,實踐團隊與延安大學及浙江大學進行了關于卓越新聞人才培養目標及實現路徑的座談會。

圖為學院師生在旬邑陜北公學舊址參觀考察

行程的最后,實踐團隊來到了我校前身陜北公學在旬邑的舊址與西北人民革命大學在高陵的舊址。同學們在參觀拍攝的過程中,了解到在當時艱苦的辦學條件下革命前輩們自力更生,艱苦奮斗的精神,認識到培養擁有優良作風的、全身心為國家服務的人才對國家前途的重要意義,加深了對于新聞專業認同感及對學校學院歷史的榮譽感,樹立了成長成才的堅定信念。

轉載自:今日號外

影響人物派編輯 杜澳 整理匯編