探訪實拍馮玉祥將軍三次隱居之地,北京天泰山慈善寺故居

角美鎮:整合埔尾、楊厝兩村資源 打造“慈善文化”景點 慈善

碧山樓

古民居群

碧湖小學

媽祖廟

林魁進士坊

養真樓

水利功德碑

棋盤古民居

今年以來,漳州臺商投資區角美鎮政府按照福建省紀委建委開展“一地一品牌”廉政文化宣傳活動的部署要求,以“一鎮一孝廉”創建為抓手,通過挖掘孝廉人物典型事跡,打造孝廉文化產品,整合埔尾、楊厝兩個行政村,打造“慈善”文化景點,弘揚慈善文化。

目前,兩個村均在搜集祖先遺留的產物,匯編成冊,以傳后世。

打好慈善文化“組合拳”

懷揣著敢想、敢闖、敢拼的精神,漂洋過海,異國創業,在歷盡滄桑開創起一片海外新天地后,許多華僑仍然會選擇回到自己魂牽夢繞的故鄉,尋找自己的“根”。回鄉創辦慈善事業、修繕或是新建祖屋,便是落葉歸根的第一步。

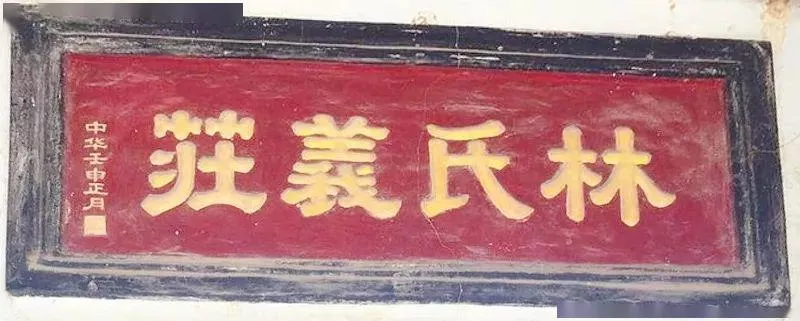

“林氏義莊”“碧山樓”“新厝、舊厝古民居”“林氏家廟”“本源界”“節孝牌坊”等一大批至今保存完好的兼具閩南傳統特色和西式洋樓特點的古厝、古建筑,不僅讓華僑們在故鄉有了落腳之處,也向后人述說著他們的精彩人生。

這些古厝不僅見證了前輩們勤勞而又智慧的傳奇一生,也在閩南文化與南洋文化匯融過程中,顯示出其獨特的多樣性,寫下了閩南地區海外交流與早期參與全球化歷史濃墨重彩的一筆。

據了解,角美鎮政府在開展“一鎮一孝廉”創建活動中,以挖掘、培育和弘揚孝廉文化為主題,結合移風易俗工作,以埔尾村和楊厝村為基地,充分利用兩村現有的宗祠家廟、古厝等場所作為載體,因地制宜,將收集到的本地古今孝廉人物事跡、家風家訓等進行整體設計,打造鄉村“慈善文化”景點,傳承慈善文化。

走在楊厝村村口,一個巨大的牌坊豎立在眼前,牌坊上書“吉德路”。牌坊下,便是一條寬闊的水泥村道。據楊厝村村委楊智輝介紹,這條村道之所以取名“吉德路”,是為了紀念華僑楊吉德先生,“楊吉德是南洋華僑,他在外經商賺了錢后,就回來給村子里修路、修學校,幫村子里做了很多善事,村里人為了感謝他,所以將這條主村道命名為"吉德路"。

楊吉德,僅僅是代表人物之一。楊厝村、埔尾村,無數在外經商的華僑,富裕之后沒有忘記自己的故鄉,回鄉大力發展慈善事業,他們也成為后輩們的“慈善典范”。楊厝村現任村支書楊偉強,每年都自掏腰包,幫助那些貧困的學生,資助他們上學。

角美鎮的各中小學校,也多次開展校外活動,以現有的“林氏義莊”等古厝為基地,大力弘揚慈善精神,提高學生的核心素養。

漳州臺商投資區角美鎮的埔尾村和楊厝村,都是有著千年歷史的古村。這兩個相鄰的村莊里,文物古跡遍布,人文景觀薈萃。除了媽祖廟、林氏祖祠、林魁水利功德碑等省市級重點文物保護單位外,更有國家級重點文物保護單 位——林氏義莊。

保存完好的古建筑和古厝,在閩南實屬罕見,這些古文物,也吸引了不少專家學者前往考察,同時這些古文物也成了景點,吸引了各地游客慕名前往探秘。

埔尾村文物點

林魁進士坊漳州現存最早的牌坊

埔尾村的“林魁進士坊”,位于埔尾村南大道上,明弘治十五年(1502年)建,為進士林魁立。此坊比漳州市區臺灣路的明萬歷三十三年(1605年)建造的“尚書探花坊”(為漳浦人林士章立)早百余年,為目前發現的漳州保存年代最久遠的牌坊之一。牌坊為石仿木結構,坐東向西,四柱三間三樓,面闊7.3米,高4.5米。斗拱橫梁,梁上疊屋頂,主間正中牌匾鐫刻“進士”兩字,橫梁鐫刻“大明弘治十五年壬戊科林魁”字,右側橫梁鐫刻“知府羅列、知縣姚鵬同立”字。該坊古樸典雅、造型簡潔,是典型的明中期牌坊。

白石林先生祠據傳為進士林魁故居

白石林先生祠,據傳為進士林魁故居,位于端本堂右前側,始建于明代,2001年重建,坐南向北,懸山頂磚木結構,前庭中院后堂、單進三開間,占地170平方米,建筑面積120平方米,祀明進士廣東參政白石先生林魁坐像。

據地方史料記載,林魁(公元1476~1544年),字廷元,號白石山人,龍溪縣二十九都白石社(埔尾村)人。林魁幼年家貧,然聰慧好學。明弘治十五年,27歲的林魁登進士第,歷官戶部主事、郎中,后任江蘇鎮江知府、山西按察司提學副使、云南兵備道、廣東參政等官職,為官清廉,頗有政聲。致仕回鄉后,參與編纂嘉靖《龍溪縣志》,著作有《白石稿》《歸田錄》等傳世。

古厝群清末華僑建的古民居群

十八堵埕林氏古民居群,位于埔尾村東南面,由清末林氏華僑建置,坐北向南,由四座二進三開間古大厝、帶東二座抱同字形護厝、西座配右護厝一列和厝前十八堵埕組成,共有房廳90多間,占地面積3000多平方米,建筑面積2000多平方米。村中還有林家順古大厝,位于埔尾村西部,由清末糖商林家順建置,坐西向東,懸山頂磚木結構,二進三開間古大厝抱同字形護厝,占地面積1000多平方米,建筑面積850平方米。現無人居住,部分倒塌。

古廟媽祖廟為省級文保單位

村里的崇德廟堂,村民都叫媽祖廟,坐北朝南,由前埕、前殿、過水廊道及主殿等組成,占地面積1370平方米,建筑面積412平方米,為省級文保單位。廟除供奉媽祖外,還供奉玉皇大帝、天上圣母、觀世音、如來佛等。廟里保存古蟠龍石柱、石獅各一對,“日監在慈”“廣大圓滿”木匾二個,門墻石構件、石柱和石門聯三對、石柱聯四對、清光緒九年(1883)《重修崇德堂碑記》一通,堂前有鯉魚石勝景,廟前保存宋井一口。每年正月初八“佛公誕辰”,三月廿三“媽祖誕辰”,均舉行盛大慶祝活動。

鯉魚石在媽祖廟前河東端,有一群長10多米的天然巖石,呈兩條頭朝東鯉魚狀,故名“鯉魚石”,岸上3米處一粒直徑1米多圓石,俗謂“鯉魚吐珠”。兩條石鯉魚中間有一條橫向白色條紋,俗傳這是媽祖從海上抓來的兩條鯉魚精,這白線就像鐵鏈把鯉魚鎖在廟前河,只許向東吐珠,不讓它們作亂。能福蔭向東方討活的人,因而當地眾多海外宗親回鄉謁祖,都要去抱抱“寶珠”,沾得福氣。

古碑水利功德碑為市級文保單位

據記載,嘉靖年間,白石“官港”年久失修,港道淤滯,經常出現水災。告老還鄉的林魁,率鄉人向代巡稟報此事,由知縣鳩工重修。水利修繕后,“民感其德,為立功德碑”。該碑與“進士坊”相距50米,明嘉靖十二年(1533年)立,被確定為市級文保單位。碑高3.5米,寬1.2米,碑鐫楷書“明大參白石林公重興官港水利功德碑”二行十六大字,碑石風化,碑文模糊難認。

碑文大概記述致仕的廣東參政林魁,率鄉人請準于省、縣后,主持修建官港的經過,其中碑文有“鑿石二十余所,改橋二十余座,潮行無阻,溉田二十余里,變鹽鹵為膏腴,功德在于梓里焉。各鄉士人因立此碑,以紀其事”的文字。

本源界有一段“不忘贈金之恩”的故事

現保留著“本源界”的界址碑刻,此宅是林平侯的出生地。

據了解,林平侯名安邦,號石譚。清乾隆四十七年 (1782年),林平侯16歲時,在淡水廳的新莊(今臺北縣的新莊市)米商鄭谷的店號做幫工。由于林平侯純樸、謹慎,又肯吃苦耐勞,鄭谷對他非常信任。過了數年,林平侯省吃儉用儲蓄了數百兩銀子,鄭谷又主動送他一千兩銀子,讓他自立門戶開店。

因為林平侯嫻熟書算,又諳生意門道,很快就賺了大錢。在鄭谷年老要返歸家鄉時,林平侯連本帶利要送還鄭谷當年贈金之恩,鄭谷堅持不接受。林平侯沒有辦法,就在芎蕉腳莊的地方買田地,以每年的歲收租息送給鄭谷。

楊厝村文物點

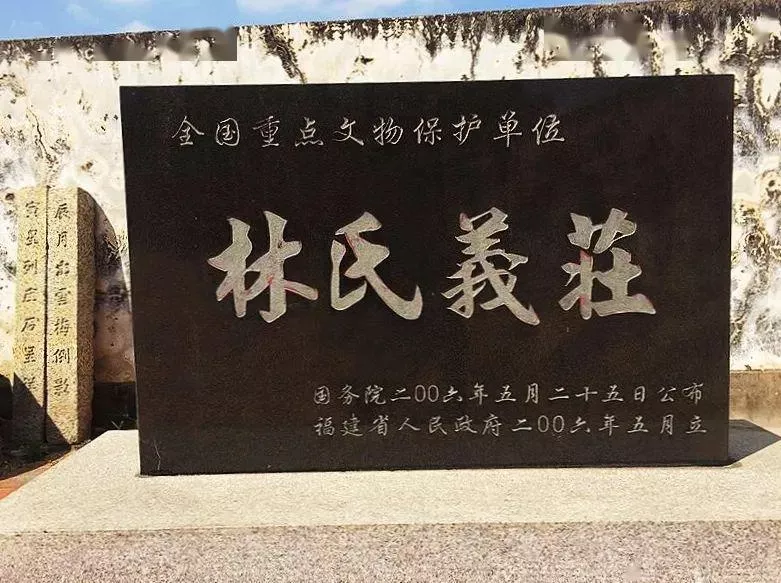

林氏義莊當時著名的慈善機構之一

林氏義莊位于漳州臺商投資區角美鎮楊厝村過井社內,占地面積4500多平方米,房屋99間,建筑面積2500平方米,磚木結構,懸山頂,四合院構造,為當時著名的慈善機構之一。現為國家級文物保護單位,是第六批全國重點文物保護單位。

清嘉慶二十四年(1819年),白石保吉尚村居民林平侯在臺灣墾殖致富之后,關心家鄉宗人的疾苦,擇定吉尚村潭頭地方籌建林氏義莊。經過近二年營建,于清道光元年1821年建成。義莊的整體結構系三座并排的具有閩南風格的兩進大厝,前面一片磚,后面建二層長樓一座,配合東西對向護厝,圍拱全莊。

這一所慈善事業建筑物,在當時堪稱大規模的公益事業機構。抗日戰爭以前,逐年由臺灣運來大量稻谷和棉布,在這里資助石美地區林姓宗族的貧乏族人,解除其生活上的困難。

“新厝、舊厝”華僑打拼的見證

楊在田(1848-1930)乳名知母,碧湖社(楊厝村)人。因家境清貧,幼年只身渡洋,初在菲律賓當童工,后來創建“瑞隆興鐵業公司”,經苦心經營,業務興隆,他成為菲律賓巨富。

楊在田發跡后,除在僑居地捐資舉辦慈善事業外,他心懷祖國,熱愛家鄉,在漳州、龍海、南靖和鼓浪嶼等地創辦公益事業。1908年楊在田捐資在家鄉創辦私塾碧湖小學、龍虎堂。1912年,楊在田捐獻巨資在家鄉碧湖建“恩推以局”,在漳州市區設“大愿堂”,在廈門鼓浪嶼辦醫館,在石角東(今角美)扶濟孤貧寡婦不計其數。

楊在田新厝位于碧湖小學東側,坐北朝南,硬山頂磚木結構。為一座二進三開古大厝,建筑面積約1200平方米,后建花園約600平方米,是典型閩南風格古民居。建筑有其單獨特色“一盤棋”造型,所以命名為棋盤大厝。

楊在田舊厝并列在“新厝”之東,棋盤大厝東側。硬山頂磚木結構,建造于清末期間,為一座二進大厝,建筑面積約800平方米,后建果樹花園面積約400平方米。

楊在田回鄉建造新厝舊厝二座大厝,具有閩南建筑特色,見證了清末民國時期出洋打拼的愛國華僑回鄉遺留文化結晶的歷史,應得到保護。

碧湖小學旅菲宗親創辦

碧湖小學創辦于1908年,由旅菲宗親楊在田先生獨資設立,校址在楊厝社龍虎祠(今已拆除),校名定為碧湖小學,學生二十余人。次年學生增加到六十人,兼收女生,増建校樓一座。1921年再辦女校一所,名白石女校,即現在楊厝基督教堂。

1924年,楊在田先生給兒子分家時提出將全部財產的十分之一作為學校基金,折合菲幣二萬元,將此基金存入瑞隆興鐵業公司。每年只許提取利息作碧湖小學經費,不足部分另籌并遺囑子孫各房人等不得動用。

養真樓有著一段革命印記

養真樓,當地人稱“番仔樓”,即是印尼華僑楊養成先生在南洋打拼十余年后,積累了一筆財富,于民國二十年(公元1931年)返鄉建造。

養真樓樓體為巴洛克式建筑風格,二層磚木結構洋樓,坐南朝北,建筑面積三百多平方米。

養真樓不僅述說著僑客的故事,也有著革命的印記。據老人講,養真樓剛建成不久,紅軍就借用來休整軍隊,進駐過一段時間,還在墻上留下了“工農紅軍萬歲!”等字樣。

碧山樓兼具閩南與西洋風情

碧山樓俗稱“烏樓”,仿巴洛克式建筑,為旅菲華僑楊賀龍(字賀廩)于民國十年(1921)所建。

楊賀龍10歲時就出洋打拼,青壯年時就在菲律賓的楊厝社知名人士楊在田創辦的“瑞隆興鐵業公司”任職經理。為了返鄉之后有個落腳去處,雇人建了碧山樓,其使用鐵件、水泥等建筑物均由海外營運回來承建。

碧山樓結構美觀大方,兼具閩南與西洋結合之特色,在古典樓群中格外顯眼。

紅樓人稱“小鼓浪嶼”

與碧山樓(烏樓)百米之遙坐落的是余慶園(紅樓),1921年建造,仿羅馬券廊式,紅磚砌成,未抹灰,直接以磚體示人的清水外墻。

余慶園由菲律賓華僑楊清月所建,因楊賀龍與楊清月是叔侄關系,當地人稱這兩座烏、紅樓建筑為“叔侄樓”。

余慶園總占地面積約5畝,花園美觀大方,有一座六角涼亭、二個金魚池,并種上各種果樹和花草,人稱有小鼓浪嶼之美。

導報記者 王龍祥 文/圖

林氏義莊:兩岸歷時最久的民間慈善機構 慈善

林氏

義

莊

福建龍海市角美鎮楊厝村是一個有著兩千多年歷史的古老村莊,是福建省著名的僑鄉和臺胞祖籍地,國家級點文物保護單位“林氏義莊”就坐落在這里。

林氏義莊位于楊厝村過井社,三座并排兩進大厝,配左右六列對稱護厝,坐西北朝東南,占地面積15畝多,是個具有典型閩南風格的莊園。

東南廣播記者探訪林氏義莊

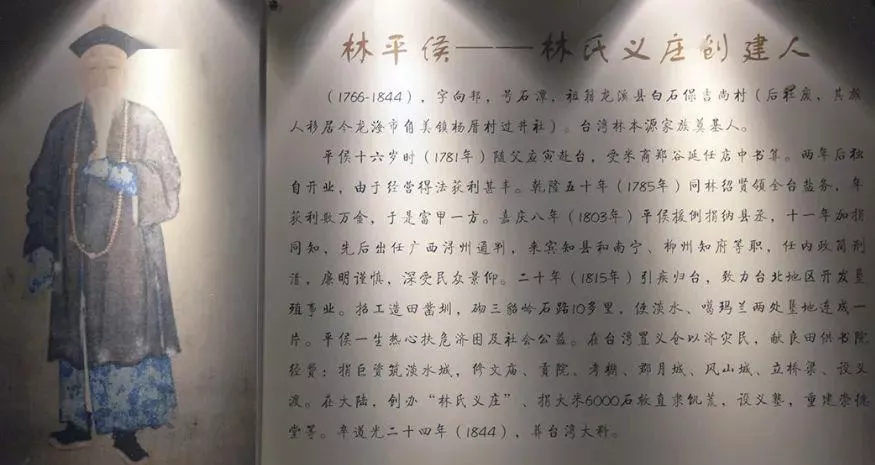

林平侯的故事

林氏義莊管理負責人林清福接受東南廣播記者采訪

林氏義莊管理負責人林清福講述,林氏義莊始建于清嘉慶二十四年(1819年),由臺灣林本源家族創建,創始人叫林平侯。1776年,莆山社林姓第十四世孫林應寅遷居臺灣淡水興直堡新莊街。其子林平侯16歲時入臺,一邊讀書,一邊在米店掌管書算,深得東家信任。憑借數年累積的薪酬和東家的借款,林平侯獨立開業經營稻米。由于經營得當,林平侯積累了豐厚產業,成為家族的創業人。

1806年,林平侯出任桂林同知,后升為柳州府正堂。不久,引疾告歸臺灣舊居。1818年舉家遠遷大科坎(今桃園縣大溪鎮),致力從事農業開發。林平侯招工筑陂鑿圳,開墾大片荒地,每年收獲數萬石稻米。1823年,林平侯又招攬工人,拓墾淡水平原,還出資打通淡水通往葛瑪蘭(今宜蘭)的三貂嶺,以利開發葛瑪蘭。

林氏義莊

林平侯一生熱心社會公益事業,在臺灣倡修淡水文廟及東海書院,捐修郡城貢院、考棚及義倉,僅在淡水就購置6處“學田”,每年收租140石,均用來獎勵和資助淡水學生。

在臺灣墾殖致富之后,念及故鄉鄉親貧苦,林平侯仿效宋范仲淹義莊之法,于1819年耗巨資在過井社興建林氏義莊,花兩年多時間建成。他將在淡水海岬近600畝水田充做本族義田,年收谷1600石,按年寄回林氏義莊賑貧。

走進林氏義莊大厝,前進用來會客,后進為本源家族在祖地的家廟“永澤堂”。前后進中間的墻上鑲嵌著道光元年正月立的《永澤堂林氏義莊》碑文,碑文鐫刻著清代書法家呂世虞書寫的小楷,工整精美,內容為辦莊宗旨和贍賑條規:“福建臺灣府北路淡防廳徐為置立義莊叩懇詳咨立案等事嘉慶二十四年七月二十二日據漳州府龍溪縣童生林國棟呈稱:竊棟父林平侯弱冠來臺寓居治下興直堡新莊街,克勤克儉置田業,迨強壯之年力圖報效,遵例捐納同知……”

林氏義莊碑文

根據贍賑條規,林氏族親、貧乏之家,每年供食米棉花,嫁娶喪葬,都給資金。例如男的每年給三丈棉布(每年冬至發給),女的每年給三斤棉花(每年立春發給)令其自己紡織;男十一至十六歲,每年給一丈五尺棉布;有服之親娶媳婦,給銀200兩,嫁女兒給銀10兩,贍給有定額,男女不遺漏。林氏義莊贍賑歷經百年不變。

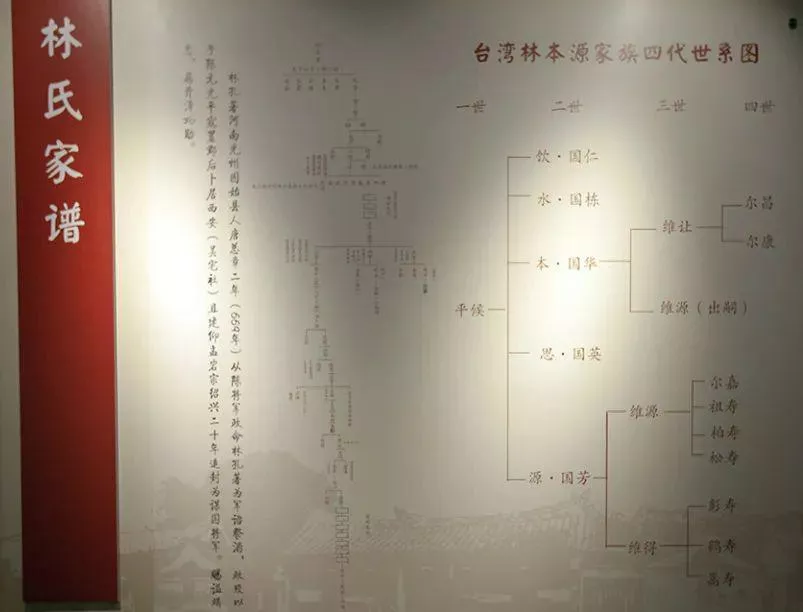

林氏家譜

1844年,林平侯無疾而終,享壽79歲。林平侯生有五子:國楝、國仁、國華、國英、國芳,分別以“飲、水、本、思、源”為記。分家時,排行第三的國華與排行第五的國芳移居板橋,共同創業,合稱“本源”,這便是著名的臺灣板橋“林本源家族”的由來。

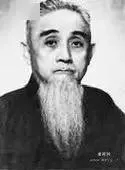

林維源

林維源

林國華生三子:維讓、維源、維德。林維源是林氏義莊第三代莊主。清廷于甲午戰敗,割讓臺灣予日本,臺灣軍民抗日,林維源捐銀100萬兩資助抗日,隨即攜家眷回到廈門,病逝后葬于角美莆山故里,距離林氏義莊不到1公里。

林爾嘉

林爾嘉

林維源之子林爾嘉,字菽莊,1895年隨父親離開臺灣來到廈門。林爾嘉是第四代林氏義莊莊主,每年由臺灣運來的賑濟米谷,須先運到廈門經他檢驗,然后運往義莊分發。直至1937年抗戰爆發才終止。

林氏義莊

從1821年至1937年,林氏義莊歷經116年,在林家祖孫四代的主持下成為兩岸歷時最久的民間慈善機構。如今,每年清明節,來自海峽對岸的林氏后人都會來到林維源墓園掃墓,感念先祖厚德。過井社村民也會自發前往,感念其義舉。

【完】

文字:黃月慧

圖片:康龍濱、鄭亞裕

視頻:鄭文智、康龍濱

后期:陳 偉

排版:黃月慧

編輯:鄭韶風

通訊員:羅敏

供圖:漳州臺商投資區社會事業管理局

AM585東南廣播

掃一掃關注我們哦

你 “在看”我嗎